中國雄安官網(wǎng)3月31日電(記者張旭輝)無文化傳承,無雄安未來!2018年1月,雄安新區(qū)組織開展了“記得住鄉(xiāng)愁”專項行動計劃。這一次全方位的鄉(xiāng)土文化調(diào)查登記和傳承活動,為雄安新區(qū)建設(shè)發(fā)展積累了一筆寶貴的文化財富。

“鄉(xiāng)愁行動”是雄安新區(qū)一項全新的工作,新區(qū)成立工作專班,參考文物調(diào)查的做法,邊摸索、邊調(diào)查、邊總結(jié)、邊規(guī)范,共發(fā)現(xiàn)登記不可移動鄉(xiāng)愁遺存點2446處,其中,雄縣526處,容城851處,安新1069處。

一批承載著新區(qū)人民集體記憶,飽含新區(qū)傳統(tǒng)文化基因的老房子、老樹、老井、老磨盤、坑塘溝渠、寺廟、老廠房等“鄉(xiāng)愁”遺存被登記造冊,辛璞田故居、雁翎隊文化等一批紅色文化遺存被發(fā)現(xiàn)。目前,這些鄉(xiāng)愁遺存點已經(jīng)落到新區(qū)規(guī)劃底圖上,在今后的建設(shè)中將分門別類采取措施進行保護、發(fā)掘。

楊繼盛(容城三賢之一)祠堂前,楊繼盛十四世孫楊四合在祠堂前進行日常看護工作。中國雄安官網(wǎng)記者張旭輝 攝

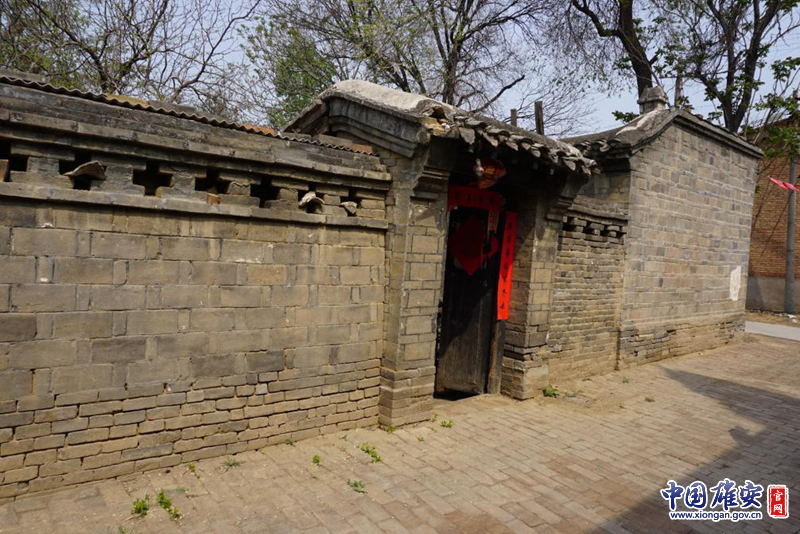

容城縣東牛北莊劉家老宅。中國雄安官網(wǎng)發(fā) 劉潔攝

新區(qū)工作專班選取重點區(qū)域、重要遺存點,通過召開座談會、現(xiàn)場踏勘、請教鄉(xiāng)村老人等多種形式,對遺存進行確認,進一步豐富了調(diào)查成果。通過整理匯總,進行登記造冊,建立了記錄檔案。容城縣大河鎮(zhèn)大河村的何會民,將復(fù)制的60卷家譜譜系表派發(fā)出去后松了一口氣。何氏在大河村是大姓,整個家族有500多人,何氏家譜從明朝嘉靖年間就有了記載。“將來,如果大家有個每年能聚在一起的場所就好了,講家史、傳家風,形成一個凝聚精神的港灣。”何會民對未來充滿了向往。

新區(qū)工作專班深入村莊一線,開展調(diào)查走訪。在縣文聯(lián)等單位積極配合下,基層黨組織和村民踴躍參與,自發(fā)建立微信公眾號、微信群,交流相關(guān)信息,為“鄉(xiāng)愁行動”提供線索。雄縣張崗鄉(xiāng)鄉(xiāng)長李建剛說,“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)宣傳采集工作就是為了積極引導(dǎo)群眾樹立文化自信,為新區(qū)規(guī)劃建設(shè)注入文化力量。”

新區(qū)工作專班將非物質(zhì)類鄉(xiāng)愁遺產(chǎn)的類型分為民間文學(xué)、傳統(tǒng)音樂等十幾個類別,總數(shù)186項。雄安新區(qū)管委會有關(guān)負責人介紹,此項工作是開放式的,不限制時間、不限制內(nèi)容、不限制形式,及時發(fā)現(xiàn),隨時報告,對登記遺存及時調(diào)整補充,實現(xiàn)鄉(xiāng)愁的活態(tài)保留和傳承。

國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)——圈頭村音樂會。王永康 攝

雄縣昝崗鎮(zhèn)梁神堂村廟會上的高蹺表演。中國雄安官網(wǎng)記者劉東堯 攝

目前,“鄉(xiāng)愁”遺存的目錄清單已經(jīng)移交新區(qū)規(guī)劃建設(shè)部門和規(guī)劃設(shè)計單位,相關(guān)單位正在講將不可移動的“鄉(xiāng)愁”遺存點在控詳規(guī)上落坐標點,在修詳規(guī)上落方案圖,在建設(shè)方案中落計劃書,并納入CIM平臺,作為規(guī)劃建設(shè)的重要參考。新區(qū)還將開展有關(guān)“鄉(xiāng)愁”遺存保護和展示,根據(jù)普查情況,在“鄉(xiāng)愁”集中片區(qū)建造特色小鎮(zhèn)、文化街區(qū);規(guī)劃建設(shè)特色“鄉(xiāng)愁”展廳展館,收集展出可移動的“鄉(xiāng)愁”遺存;打造“鄉(xiāng)愁”公共空間,承載當?shù)厝罕姽餐木駳w屬;將有雄安特色的老民居改造成個人博物館、民宿酒店、茶館、咖啡館等,讓大家在茶余飯后可以共敘鄉(xiāng)愁,聊聊世代傳承的共同記憶。

新區(qū)有關(guān)單位還將會把特色“鄉(xiāng)愁”制作成紀錄片、短視頻,編輯書籍、畫冊,建立“鄉(xiāng)愁”影像資料館,進行記載和傳播。利用各種新媒體平臺,及時推出相關(guān)融媒體產(chǎn)品,開發(fā)APP,運用VR、AR技術(shù),建立網(wǎng)上虛擬展館、線上體驗館等,不斷創(chuàng)新傳播形式,以多種形式傳播雄安新區(qū)的特色傳統(tǒng)文化。

據(jù)悉,新區(qū)還專門制定印發(fā)《關(guān)于建立“記得住鄉(xiāng)愁”專項行動計劃長效機制的意見》,初步建立了“記得住鄉(xiāng)愁”專項行動計劃組織體系、工作體系、應(yīng)用體系和成果體系,為推動“記得住鄉(xiāng)愁”專項行動計劃可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

在前期普查登記工作的基礎(chǔ)上,雄安新區(qū)管委會委托北京建筑大學(xué)編制《“鄉(xiāng)愁”遺產(chǎn)白皮書》和《“記得住鄉(xiāng)愁”專項保護規(guī)劃》。2018年11月,《“鄉(xiāng)愁”遺產(chǎn)白皮書》已經(jīng)完成初稿,《“記得住鄉(xiāng)愁”專項保護規(guī)劃》正在編制之中。

雄安新區(qū)的藍圖已經(jīng)繪就,傳承雄安鄉(xiāng)土文明,延續(xù)雄安歷史文脈。在這個蓄勢待發(fā)的未來之城,讓鄉(xiāng)愁看得見也留得住,讓新區(qū)廣大群眾有實實在在的幸福感、獲得感。