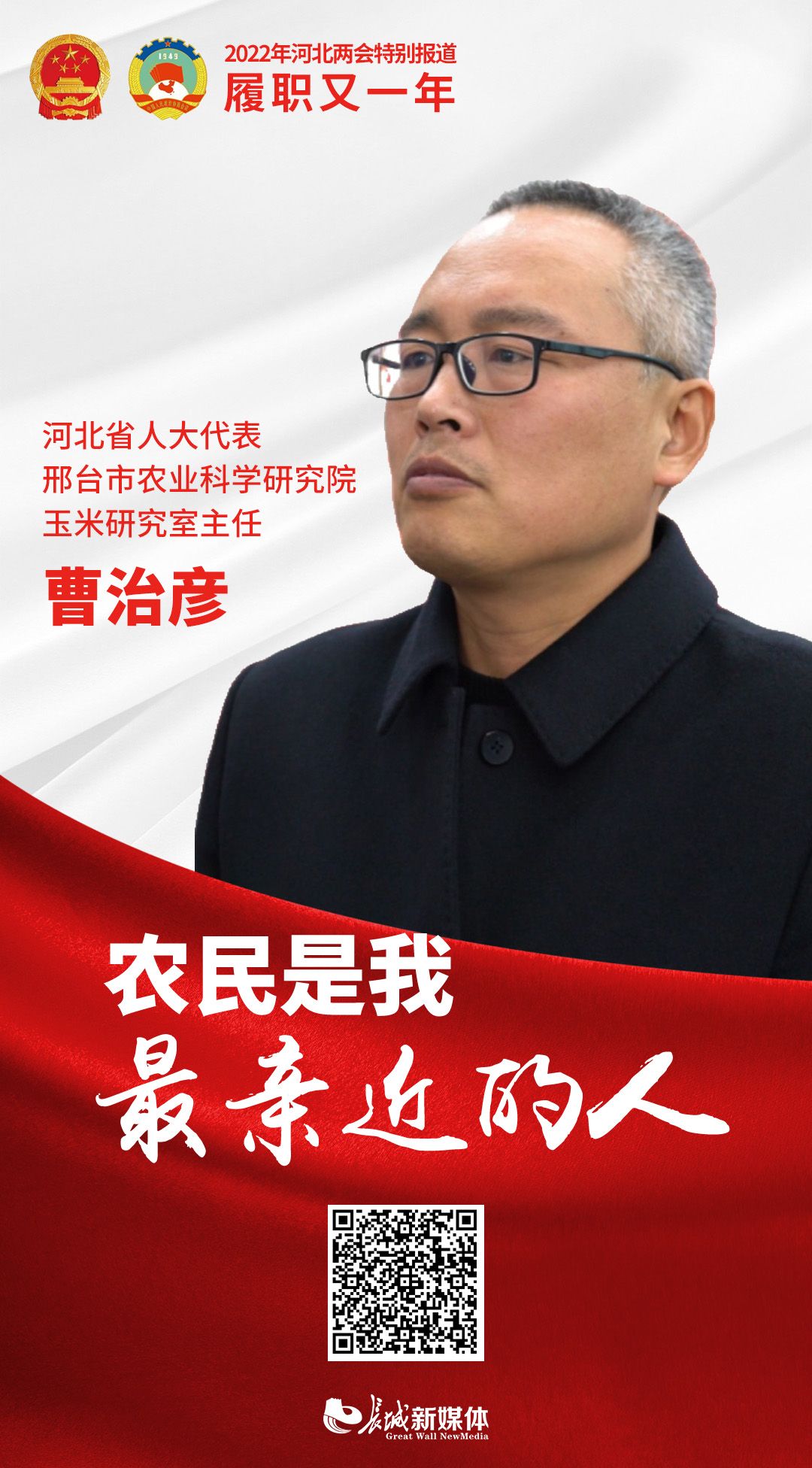

“農民要想提高農業生產效益,有效應對農業生產中的各種風險,選擇農業保險將是最為直接有效的一種保障。”2022年河北省兩會召開在即,河北省人大代表、邢臺市農業科學研究院玉米研究室主任曹治彥結合自己履職期間的所見所聞,將目光聚焦農業保險……

1月7日,記者見到曹治彥時,他剛結束了和保險公司的通話,稍微整理了一下桌面,對編輯中的文檔進行保存后,他結合自己的工作講起了自己這一年的履職故事。

曹治彥正在對玉米新配組合進行登記。長城網·冀云客戶端記者郭碩 攝

“我的主要工作是做玉米育種,種子就是農業的‘芯片’,直接決定糧食的質量和產量,良種對保障國家糧食安全,農民增產增收,有著重要意義。”曹治彥告訴記者,由于育種周期漫長,且所有的育種數據都是田間產生,所以自己一年中有一半多的時間都扎根在田間地頭。在從事玉米育種工作的16年間,農民也就成了他“最親近的人”。

“我喜歡跟他們拉家常,了解他們的生產、生活情況,不僅是育種專家的身份,我覺得這也是我作為人大代表履職的一種重要方式。”多年的育種工作讓曹治彥對土地有著深厚的感情,農民一年到頭的收成也是他心中的牽掛。

曹治彥接受長城新媒體記者采訪。長城網·冀云客戶端記者郭碩 攝

2021年,邢臺多地受強降雨影響,部分農田發生不同程度澇害,農民大棚受損、農作物被淹、果園大面積減產……曹治彥切實感受著農民因減產而產生的心酸和無奈:隨著農業現代化的發展,農業種植模式也由傳統的大田種植發展到大棚高效種植,然而卻依然逃脫不了“靠天吃飯”的局面。

“我不僅是一名育種專家,還是一名人大代表,看到因極端天氣導致那么多的農作物顆粒無收,還有農業設施損毀造成的經濟損失,我都替他們心疼。”在曹治彥的記事本里,清楚記錄著走訪農民的受損情況:隆堯一農戶大棚受損造成直接經濟損失一萬多元;信都區羊范村一果園種植戶,往年十幾萬斤的產量最終年產只有五千斤,并且品質降低,價錢也賣不上去,直接損失一年的收成……

如何規避自然災害對農業生產的影響,提高農業生產的抗災能力,降低自然災害對農業生產造成的損失,提高農民的整體收益?帶著這個疑問,曹治彥第一時間致電給自己在保險公司的朋友,通過聊天得知,除了政策性農業保險,還有很多的險種,比如按農業種類不同分為種植業保險、養殖業保險;按危險性質分為自然災害損失保險、病蟲害損失保險、疾病死亡保險、意外事故損失保險等險種都可以為農業生產保駕護航。

第二天,曹治彥興致勃勃地趕到村里,把自己了解到的這些情況分享給農戶,然而大家由于之前缺乏對農業保險的認知,對投保沒有表現出積極主動的意愿。

曹治彥(右)和同事一起整理調研資料。長城網·冀云客戶端記者郭碩 攝

“我覺得可能是我了解不夠深入。”之后,曹治彥繼續走訪調研,深入了解農戶需求和保險的險種覆蓋范圍,同時將自己多年履職實踐中農戶遇到的問題積極與保險公司對接,尋求多樣的保險方式以保障農戶增產增收。

“一是保險公司宣傳力度不夠或者險種不能滿足農戶需求,二是農戶缺乏對農業保險政策的認知,以致投保意愿不高,造成較大損失。”曹治彥邊整理著自己的調研結果邊說道,自己正在完善具體的建議,希望能加大農業保險的宣傳力度和覆蓋面,做到應保盡保,同時從“保成本”轉到“保收入”,進而提高到“保效益”上,切實保障老百姓的“錢袋子”。

叮鈴鈴……曹治彥電話響起,“你們可以把這些險種分類做成小冊子,然后找幾個熟悉業務的同事組成一支宣傳隊,等開完‘兩會’回來,我們一起去村里面對面地給大伙宣傳講解。”掛掉保險公司的電話,曹治彥向記者梳理他參會后的工作安排:讓保險公司和農戶面對面,給幾個去年受損失的種植大戶“上課”,讓農戶對今年的收成吃上“定心丸”……(記者 李子超 劉俐驗 郭碩)