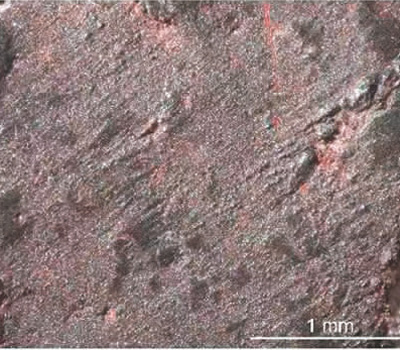

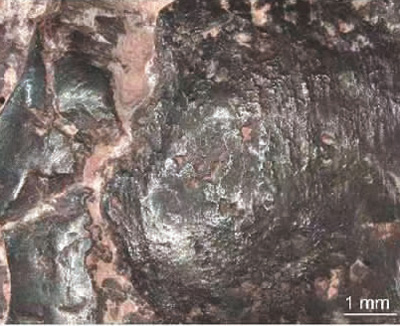

在下馬碑遺址發(fā)現(xiàn)的赤鐵礦小塊表面摩擦痕跡。國家文物局供圖

在下馬碑遺址發(fā)現(xiàn)的赤鐵礦小塊表面摩擦痕跡。國家文物局供圖

日前,國家文物局在京召開“考古中國”重大項(xiàng)目重要進(jìn)展工作會(huì),通報(bào)了河北泥河灣考古發(fā)現(xiàn)與研究的最新進(jìn)展。據(jù)介紹,此次發(fā)現(xiàn)是我國乃至東亞地區(qū)目前已知最早的史前人類加工顏料、鑲嵌使用細(xì)小石器的考古遺存,對(duì)于解讀東亞及世界舊石器時(shí)代人類文化發(fā)展進(jìn)程具有極為重要的價(jià)值。

據(jù)河北省文物考古研究院相關(guān)專家介紹,泥河灣遺址群指分布于泥河灣盆地內(nèi)的舊石器時(shí)代遺址。最初,泥河灣盆地多指陽原縣域范圍,又稱“陽原盆地”。目前,泥河灣盆地的概念擴(kuò)展至蔚縣盆地、懷來盆地、涿鹿盆地以及山西大同盆地的廣大地區(qū),也稱廣義泥河灣盆地。

此次“考古中國”重大項(xiàng)目重要進(jìn)展工作會(huì)聚焦泥河灣考古發(fā)現(xiàn)與研究的最新進(jìn)展。蔚縣下馬碑遺址第6層堆積距今4.1萬至3.9萬年,考古發(fā)現(xiàn)赤鐵礦石、火塘及其周邊散落的石器、骨器及動(dòng)物化石碎片等。根據(jù)拉曼光譜、X射線熒光光譜等技術(shù)分析,確認(rèn)一處富集赤鐵礦的染色區(qū),部分赤鐵礦石表面發(fā)現(xiàn)摩擦痕跡,推測為顏料加工遺存。出土石器以砸擊而成的細(xì)長形小型石器為主,部分細(xì)小石器表面發(fā)現(xiàn)骨柄殘留和線性排布的植物纖維殘留,推測是古人類通過裝柄、鑲嵌制作的復(fù)合工具,被用來鉆孔、加工皮毛、切割植物及動(dòng)物軟組織等。

國家文物局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,此次通報(bào)的泥河灣考古項(xiàng)目,是舊石器考古研究的重要成果,更加生動(dòng)地闡釋了我國舊石器時(shí)代人類文化、技術(shù)與環(huán)境、審美與精神世界,具有重要價(jià)值。