在小兵張嘎的家鄉(xiāng)白洋淀

有一支神出鬼沒 來無影去無蹤的

“淀上神兵”

他們截斷敵人的水上運輸線

用妙計端崗樓 拔據(jù)點

他們就是人稱“水上飛將軍”的雁翎隊

在河北省檔案館(河北省方志辦)

館藏文獻《晉察冀日報》上

刊登著一篇名為《雁翎隊》的通訊

這是戰(zhàn)地記者張帆以自己的親身經歷

記錄和描寫了這支

利用白洋淀的蘆葦蕩

與敵人展開斗爭的英雄隊伍

極大地鼓舞了軍民的抗敵斗志

在白洋淀雁翎隊紀念館

陳列著兩把槍

這是當?shù)貪O民自己研制的土槍

也叫掃帚炮

全長2.5米到3米

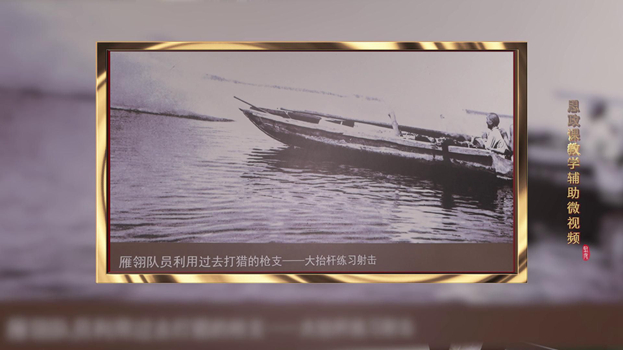

這種槍原是漁民和獵戶用來打大雁和野鴨子的,前半部分裝的是鐵砂,后半部分裝的是火藥,因為必須固定在船上,信口處容易被打濕,當時的雁翎隊員,就把大雁身上掉落下來的羽毛插在信口處,這支武裝隊伍的名字“雁翎隊”就是這么來的。

1937年,日本發(fā)動“盧溝橋事變”后,第二年華北就全部淪陷了。1938年秋,中共安新縣委和抗日政府成立后,就在水鄉(xiāng)三區(qū)成立了縣大隊三小隊,后來又召集了周邊的漁民獵戶,憑著30多支“大抬桿”,成立了一支水上游擊隊。

今年98歲的盧常祿爺爺,1943年加入雁翎隊。說起當年的戰(zhàn)斗歲月,盧爺爺如數(shù)家珍。白洋淀曾是華北內陸的黃金運輸航道,1943年的一天,盧爺爺跟隨著戰(zhàn)友去打敵人的包運船。剛開始戰(zhàn)斗比較順利,但是后來很快遭到了敵人猛烈還擊,這時候,隊長派另一只小船,繞到敵人后面,兩面夾擊下,打死日軍10名,俘虜日軍3名,還活捉了偽河防大隊長,繳獲了不少武器彈藥。

當小記者問盧爺爺,加入雁翎隊參加抗敵戰(zhàn)役,最大的感受是什么時,盧爺爺高聲回答道:“入黨的誓詞‘沖鋒在前,退卻在后’,這個我做到了。如果黨還需要我,我還沖鋒在前,退卻在后。”

“白洋淀上飛將軍、威震敵膽美名揚”。穿越戰(zhàn)火硝煙,歷經血與火的洗禮,“雁翎隊”精神是我們永遠的財富。在采訪中盧爺爺反復說到,必須對黨忠誠,為人民奮斗!作為新時代的青少年,我們要牢記時代賦予我們的使命,樹立為祖國為人民永久奮斗、赤誠奉獻的堅定理想,傳承紅色精神,讓紅色基因代代相傳。