中國雄安官網7月17日電(實習記者王梓瑄、楊新明)7月17日,雄安新區迎來強降雨。容城縣落實省防汛抗旱指揮部在雄安新區等地啟動的防汛Ⅳ級應急響應,發動領導干部走上街頭,加入排澇第一線,以應對汛情。與此同時,雄安市民服務中心因引入“海綿城市”理念進行建設,第一次面臨強降雨,排澇效果較為顯著,讓人眼前一亮。

雄安新區氣象局籌備處已多次發布暴雨藍色預警信號和雷電黃色預警信號。16日08時至17日16時,雄安新區平均降水量已達44.9毫米。

容城縣因強降雨導致部分低洼路口與路段大量積水。16時30分,永貴南大街與和平路交叉口積水已越過路肩,路面車輛行駛受阻,行人無法正常通過。17時,金臺西路上的祥和新區門口道路積水約十五厘米深。環衛工人李阿姨說,這里地勢低洼,排水井井口堵塞,交通不便,多條巷道積水嚴重,來往居民只能趟水出行。

板正南大街路段由于積水機動車無法通行。 實習記者楊新明 攝

新區黨工委管委會深入貫徹省委省政府防汛工作要求,積極履行主體責任,超前謀劃部署,認真落實加強防汛體系建設、認真完善各類防汛預案、加強安全隱患排查、強化預報預警、加強值班值守、切實抓好城市防洪排澇六項防汛舉措,保證新區安全度汛。

汛前,新區防汛抗旱指揮部對三縣防汛設施設備、重點工程、重要險工險段、防汛物資儲備等進行全面拉網式排查,及時排除安全隱患。進入主汛期后,新區防汛抗旱指揮部抽調人員組成防汛安全檢查組,對河道堤防、險工險段、河流來水等情況進行每日不間斷安全巡查。

容城縣住建局干部疏通下水道。 容城縣委宣傳部供圖

容城縣住建局干部疏通下水道。 容城縣委宣傳部供圖

容城縣住建局干部疏通下水道。 容城縣委宣傳部供圖

容城縣供電局辦公人員告訴記者,作業人員在汛前對供電系統進行了全面檢查,排查供電薄弱環節,以保證居民正常用電。

在永貴南大街與金臺西路交叉口南路段,環衛工人在清理下水道周圍散落的樹葉,確保排水順暢;垃圾車也開始巡回作業,確保路面垃圾回收及時,以免造成下水道堵塞。

容城縣交警大隊已經加派警力在多個路段指揮路況。在金臺西路和板正南大街交叉口,四名交警正在指揮交通,板正南大街方向已經禁止通行。據劉警官介紹,如此強度的降雨,只需一小時SUV轎車便無法通過,積水全部排完大約需要三小時。截至7月17日17時20分,板城南大街與金臺西路交叉口南路段已經封路近兩個小時。目前,容城縣積水路段的排水工作有序進行,交通逐步恢復正常。

板城南大街與金臺西路交叉口南路段封路。 實習記者王梓瑄 攝

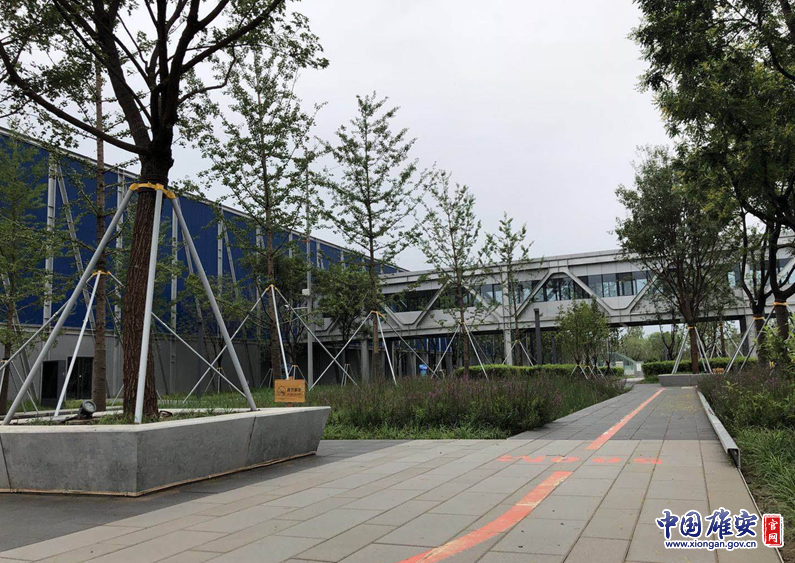

17時左右,記者前往雄安市民服務中心探訪。人行道路干爽潔凈,竟無暴雨洗掠的痕跡;走在觀景臺上,絲毫不必擔憂路滑摔跤。這場暴雨是對雄安市民服務中心“海綿城市”設計成果的一次檢驗:雄安市民服務中心引入“海綿城市”理念,在綠地、人行道設置透水磚、車行道設置透水瀝青,停車位設置植草磚,使雨水在流動過程中經淺草溝的滲透,過濾后再進入雨水收集系統。通過樹池、下凹式綠地豐富景觀效果,增加近8000立方米的雨水滯蓄容積,實現園區雨污零排放。

雄安市民服務中心地面干爽無積水。 實習記者劉銘 攝

通過“滲、滯、蓄、凈、用、排”等措施,雄安市民服務中心實現了雨水自然積蓄、自然滲透、自然凈化,在適應環境變化和應對自然災害等方面能夠保持良好的“彈性”和“韌性”。(參與人:實習記者王少飛、曹楚琦、劉銘 記者杜莘妍)